こんにちは、つま小児科クリニックのブログをご覧いただきありがとうございます。このブログではクリニックのことや、小児科に関係する色々なことをお話させていただこうと思っております。

今回は最近流行している百日咳についてお話させていただきます。

◎百日咳とは

百日咳は「百日咳菌(Bordetella pertussis)」という細菌が感染することにより起こる急性の気道感染症です。この細菌は気道粘膜に感染し、毒素を出すことによって強い咳発作を起こします。

感染は主に飛沫感染により起こります。感染者が咳やくしゃみをすることで、細菌を含んだ飛沫が周囲に飛散し、吸い込んだ人が感染します。

4種混合ワクチンや5種混合ワクチンの接種を行うと感染を防いだり、感染しても軽症で済むことが期待できますが、予防接種を行っていない新生児や乳児では重症化するおそれもあります。ワクチン未接種の新生児期や乳児期早期では強い咳発作で哺乳不良になることが多いほか、無呼吸発作やチアノーゼを起こしたり、肺炎や脳症を合併して時には命にかかわることもあります。

※4種混合ワクチンは百日咳、ジフテリア、破傷風、ポリオ、5種混合ワクチンは4種混合ワクチンの内容に加えてHibの感染を予防するためのワクチンです

日本国内の4種混合ワクチン、5種混合ワクチンの定期接種のスケジュールは生後2カ月時から3回接種、1歳時に1回追加接種となっていますが、ワクチンの接種により得られる免疫は時間とともに低下していきます。ワクチン接種後5~10年程度経過すると感染を防ぐことができなくなることも多く、最近では小・中学生の感染が問題となっています。

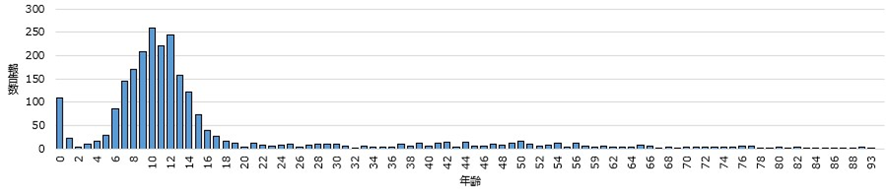

以下は2025年8月11日時点での大阪府感染症情報センターのホームページの感染症発生動向に掲載されている百日咳患者の年齢分布図です。

大阪府感染症情報センターHP(2025/8/11)より

1~5歳では比較的報告数は少ないですが、6~15歳頃にかけて発生数が増加していることが分かります。乳幼児期にワクチン接種済の小中学生では感染しても重症化することは少ないものの(そうは言っても咳はかなりしんどいです)、感染した小中学生からきょうだいや親類など、身近な新生児に感染を広めると深刻な問題となることもあります。

日本小児科学会では、5~6歳の幼稚園年長にあたる時期と11~12歳の二種混合ワクチンの接種時期に三種混合ワクチン(百日咳、ジフテリア、破傷風のワクチン)を接種を推奨していますが、いずれも任意接種のため5000円程度の自己負担が発生します。

アメリカやカナダなどでは妊婦さんへの百日咳ワクチンが推奨されており、新生児感染の予防に成果をあげています。日本では百日咳単独のワクチンが承認されていないため妊婦さんに対する接種は三種混合ワクチンで代替されています。しかしながら、2025年8月現在、三種混合ワクチンは需要の増加に供給が追いついておらず入手が難しい状態となっています。

◎症状と経過について

潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)は通常5~10日(最大3週間程度)です。発症後は症状の経過により「カタル期」「痙咳期(けいがいき)」「回復期」に分けられます

① カタル期(2週間程度):鼻水・鼻づまり、軽度の咳、乳児期での無呼吸発作・チアノーゼ、微熱

この時期には、特に年長児はいわゆる「かぜ症状」のことがほとんどであり、百日咳を疑うことが難しいことが多いです。

② 痙咳期(2~3週間程度):咳が連続する咳発作、息を吸うときの笛のような音、乳児期での無呼吸発作・チアノーゼ

この時期に乾いた咳が連続して起こるというエピソードから百日咳を疑って検査を行い、診断に至ることが多いです。

③ 回復期(数週間以上):徐々に咳がましになってくる

※咳は痰がらみの咳ではなく、乾いた咳のことが多いです

※経過を通じて高熱が出ることはあまりありません

◎検査方法について

検査法は以下のようなものがあります。

・抗原検査法

鼻咽頭ぬぐい液(いわゆる鼻ぐりぐり検査)を用いて検査を行います。検査結果は15分程度で判明し、簡便性の高い検査です。2021年6月より検査キットが使用可能となりました。

・遺伝子検査法

通常鼻咽頭ぬぐい液を用いてLAMP法またはPCR法で検査を行います。院内に検査機器を備えている医療機関であれば20分程度で結果は判明しますが、備えていない場合は外注の検査会社に委託するため3~7日程度検査結果の判明まで時間がかかります。

・培養検査

鼻腔吸引液などを用いて検査を行います。検査結果は5~7日程度で判明します。既に抗生剤を投与されている場合は正確な検査結果が得られないこともあります。

・血清学的検査(抗体検査)

百日咳毒素に対する抗体価を血液検査で測定します。検査結果は4~8日程度で判明します。発症早期の診断が難しく、過去のワクチン接種歴があると結果の解釈が難しいこともあります。急性期と回復期の2回の採血が必要なこともあります。

以前は培養検査や血清学的検査が主流であったため、診断が困難であったり時間がかかったりしていましたが、最近では抗原検査や遺伝子検査が可能となったため、短時間で百日咳の診断に至ることも多くなりました(このことが最近報告数が増えている要因のひとつになっているとは思います)。

◎治療法について

百日咳と診断した場合、通常マクロライド系の抗生物質(クラリスロマイシン、アジスロマイシンなど)に加えて対症療法といって症状を緩和する薬が処方されます。最近ではマクロライド系抗生物質に耐性を示す百日咳菌の報告もあり、今後拡大が懸念されています。

ワクチン接種前の乳児期は、通常入院が必要です。

◎登園・登校の基準について

学校保健安全法により、百日咳と診断された場合は「特有の咳が消失するまで、または5日間の適切な抗菌薬による治療が終了するまで」出席停止となります。一般的には抗菌薬を飲んでも咳はしばらく続くため、5日間抗菌薬を飲み切ってから登校、となることが多いです。

以上、百日咳についてお話させていただきました。

最後までご覧いただきありがとうございました。